联系电话

联系电话西安亿诺专利代理有限公司

座机:029-88896610 电话: 13572279629

地址:陕西省西安市高新区丈八一路3号旺都D座7层

![]()

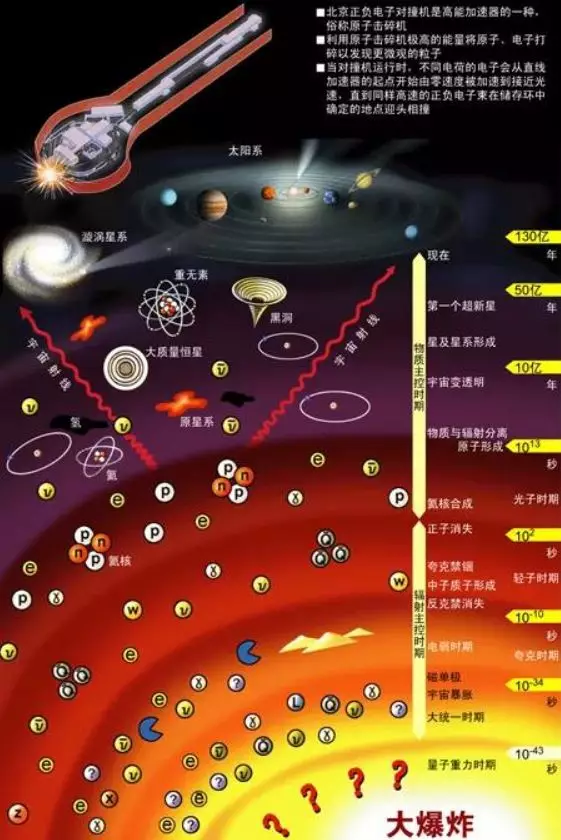

从τ 质量(不是T,音tao)到中微子,再到暗物质探索,在这些可能连名字都不一定能叫得出来的高能领域,中国的物理学家们已经取得了各种举世瞩目的成就。而这一切的起点,是我国的第一台大科学装置——北京正负电子对撞机(BEPC)。今天,科技君就带大家走近它,认识它。

在中科院,北京正负电子对撞机是“标杆”一样的存在。它是在邓小平、周恩来等党和国家领导人的亲自关怀下建成的中国第一个大科学装置,也几乎是此后历届党中央、国务院领导人来中科院视察的必到之处。

与此同时,北京正负电子对撞机是中国高能物理科学家心头的骄傲。建设于上世纪80年代的北京正负电子对撞机,论规模在国际上并不算大。然而,这么多年过去,尽管一个又一个大型加速器在全球拔地而起,它却始终屹立不倒,被誉为“世界八大高能加速器中心之一”,在国际高能物理领域占有重要的一席之地。

让我们把时间倒回至31年前,在北京八宝山东麓,我国第一台大科学装置——北京正负电子对撞机(BEPC)建成。它由长202米的直线加速器、输运线、周长240米的圆型加速器(也称储存环)、高6米重650吨的北京谱仪和围绕储存环的同步辐射实验装置等几部分组成,外型像一只硕大的羽毛球拍。

▲ 北京正负电子对撞机的储存环(供图 中国科学院高能物理所)

到底什么是对撞机?

这个庞然大物是做什么用的?

科学家们用它都发现了些什么?

命途多舛的中国加速器

上个世纪50年代初,美、苏、欧等少数工业发达的国家和地区开始大力筹建高能加速器。虽然当时我国在高能物理领域与国际先进水平有很大差距,但仍希望有自己的加速器。1956年制定的《科学发展十二年远景规划》就提出“制造适当的高能加速器”的构想。然而从提出构想,到真正建设成北京正负电子对撞机,我国加速器的建成经历了颇为波折的命运。

“从一九五六年起,高能物理工作,五起五落……高能物理实验几乎一片空白,高能物理研究则全是依靠外国的实验数据……”1972年9月,由张文裕、朱洪元、谢家麟、何祚庥等18位科学家联名上书中央的信中写道。

七十年代末,我国的高能物理研究有了长足发展。随着“派出去,引进来”,我国与欧洲核子中心建立了频繁有序的科技交流,寻求到了部分技术和设备的支持;邓小平访美期间签署了中美两国在高能物理进行合作的协定;在李政道的大力撮合下,第一次中美高能物理联合委员会在北京召开。还有之前建成的预制研究基地、6个实验大厅以及10GeV质子直线加速器,为后面的研制打下了基础。

因为有过经费的困难,此时,我国物理学家提出,能否制造一个规模小、便宜,但同样能做出好的物理成果的加速器?

争议声中的建造

要了解到底建一个什么样的加速器,还有必要了解一下当时世界粒子物理学的发展状况。

到上世纪60年代,物理学家已经发现了100多种粒子,他们考虑能否把这些粒子像元素周期表一样归类。1962年,美国物理学家盖尔曼发明了一种方法,可以为这些粒子(强子)归类,并且通过这种方法又预言了一个新粒子Ω-超子。美国布鲁克海文国家实验室的交变梯度同步加速器(AGS)验证了他的预言。接下来,他进一步设想原子核内的质子,是由更基本的3种粒子——夸克组成。夸克模型的成功让盖尔曼获得了1969年诺贝尔奖。虽然夸克模型并不是描述这些粒子相互作用的完整理论,但为基础物理研究开启了新的一页。

几乎同时,里克特用斯坦福直线加速器(SLAC)也发现了这个粒子,他命名为Ψ,因此这个粒子被称为J/Ψ。后来实验证明,这个粒子是由一对正反粲夸克组成的束缚态。两人的发现在物理学史中被称为“十一月”革命,人类对粒子的基本结构又有了新的认识,而与粲夸克相关的问题,所谓粲物理还在等待科学家发现。

“当时在那个能区(粒子能量的区域)有很好的物理工作,但针对这一能区的加速器性能都不太好。”中国科学院高能物理研究所研究员张闯回忆说。

中科院在1981年提出建造一台2X2.2GeV的正负电子对撞机,目标产生更多J/Ψ粒子,让我国进入高能物理的前沿研究。选择这一能区建造加速器,是经过了当时国内专家与李政道、吴健雄、袁家骝以及美国加速器专家潘诺夫斯基等人多次深入、反复论证得出的结果,而北京正负电子对撞机的立项也经过漫长磨合的过程。

其实,从1980年年底高能所开始讨论加速器方案时就有很大分歧。比如,用质子还是电子?我国有一定制造质子加速器的经验,而且用质子打静止靶也会发现更多的粒子,有更好的物理意义。但无论是成本还是建设难度对当时我国情况提出了极大的挑战。

即使这个电子对撞的方案有众多优势,也仍然遭到了反对:连静止打靶加速器都没完全做出来,一步登天造对撞机,我们行吗?“物理窗口”(指粲物理领域需要深入研究的空白领域)在对撞机建成后还有吗?能否实现长期稳定运行,一机两用?

1983年4月,经国务院批准,北京正负电子对撞机(BEPC)方案上马,计划4年完成。12月,党中央、国务院将其列入国家重点工程项目,代号8312工程。

终于顺利运行

汇集全国力量,BEPC开工了。随着磁铁、高频机、调速管、调制器等高难度专用设备试制成功,所有人对其建成更有信心。但依然存在很多问题,能否按期完成?建成后能否达到预期目标?能否实现稳定运行?随着工程竣工,在1988年10月16日首次实现正负电子对撞,成功达到设计预期亮度(指对撞机主要性能)后,这些问题得到了完美的答案。北京正负电子对撞机成为J/Ψ粒子能区性能最好的加速器。

“我有个梦想,做中国自己的加速器”,39年前,张闯第一次出国,在费米国家实验室楼顶俯瞰6公里长的加速器,感慨中国什么时候有自己的高能加速器,这次他圆梦了。

无论是加速器建设,还是让它稳定运行,我国的科研工作者付出了常人难以想象的艰辛。他们白天用穿孔纸带计算数据,晚上值班担心突如其来的电话,由数十万组件集合而成的大科学装置,任何一个小元件的损坏故障都会使BEPC停运。BEPC最初有近30%的时间花费在设备维护上,经过3年的努力把故障率降到5%以下,平稳运行至今。

BEPC外型像一个巨大的羽毛球拍,球拍的“把”是一台长202米的正负电子直线加速器。电子枪发射出的电子在加速管中不断得到加速,一部分电子束再轰击钨靶后产生正负电子束,正负电子束通过输运线注入周长为240米的球拍“框”——储存环中,不断地积累、储存、加速、对撞。

2013年5月20日,北京科技周主场活动上,工作人员在给学生介绍电子对撞机模型

球拍的正顶部是对撞点,这里有一台探测器,是北京正负电子对撞机同时建造的大科学装置北京谱仪(BES),电子发生了什么会在这里检测出来。而在环线的切线方向,安放了同步辐射装置(BSRF),实验室能开展同步辐射相关的实验。北京正负电子对撞机,真正做到了“一机两用”。

电子对撞机可在微观尺度上还原宇宙大爆炸后的宇宙初期形态,帮助科学家研究宇宙起源并寻找新粒子

一用是粒子对撞,二用就是同步辐射。同步辐射就是带电粒子接近光速时,若在电磁场中偏转,就会沿切线方向发射出一种电磁辐射,像下雨天旋转雨伞,水滴会从伞的边缘飞射出去一样。这种电子的自发辐射,成为探究原子、分子水平世界的有力工具,在生命科学、材料科学、凝聚态物理、环境科学等领域发挥重要作用。

【原文链接:走近北京正负电子对撞机(BEPC)】